《这个字凭什么承包了中国人2000年的爱恨情仇?》

(正文)

凌晨三点的直播间里,某千万级网红突然举着自酿酒瓶哽咽:"家人们,这瓶'人生涩酿'里装的,是我创业被骗300万那年的眼泪。"短短三分钟,"涩"字相关商品链接售罄。

在这个万物皆可符号化的时代,一个汉字正经历着前所未有的魔幻漂流。

一、涩字的前世:从味觉到人生的通感密码《诗经》"桑之未落,其叶沃若"的暗涩,《世说新语》"如游蓬户,自有清致"的枯涩,苏轼"回首向来萧瑟处"的艰涩...这个字像块活化石,完整保存着中国人特有的通感智慧。

故宫文物医院的老匠人告诉我,修复宋代建盏时最怕遇到"柿涩釉"——那种欲说还休的肌理,多一分则死,少一分则俗。这种微妙平衡,恰似我们面对初恋时的心跳。

二、涩字的今生:Z世代重新定义的语言符号00后社交黑话词典里,"好涩"不再指向涩谷风穿搭,而是对优质内容的最高礼赞。某高校语言学教授发现,学生论文中出现"知识涩度"等新词频次,三年暴涨470%。

更有意思的是情感咨询行业的变化。深圳某高端婚恋所推出"涩值评估",用微表情AI测量客户在谈及过往情史时的嘴角颤动频率,据说匹配成功率提升36%。

三、起名玄学背后的集体潜意识走访杭州网红餐饮街发现,含"涩"字店铺存活率是同行1.8倍。心理学博士张薇分析:"当'小确丧'成为时代底色,'涩'字既承认了生活的粗粝感,又暗含破茧重生的可能。"

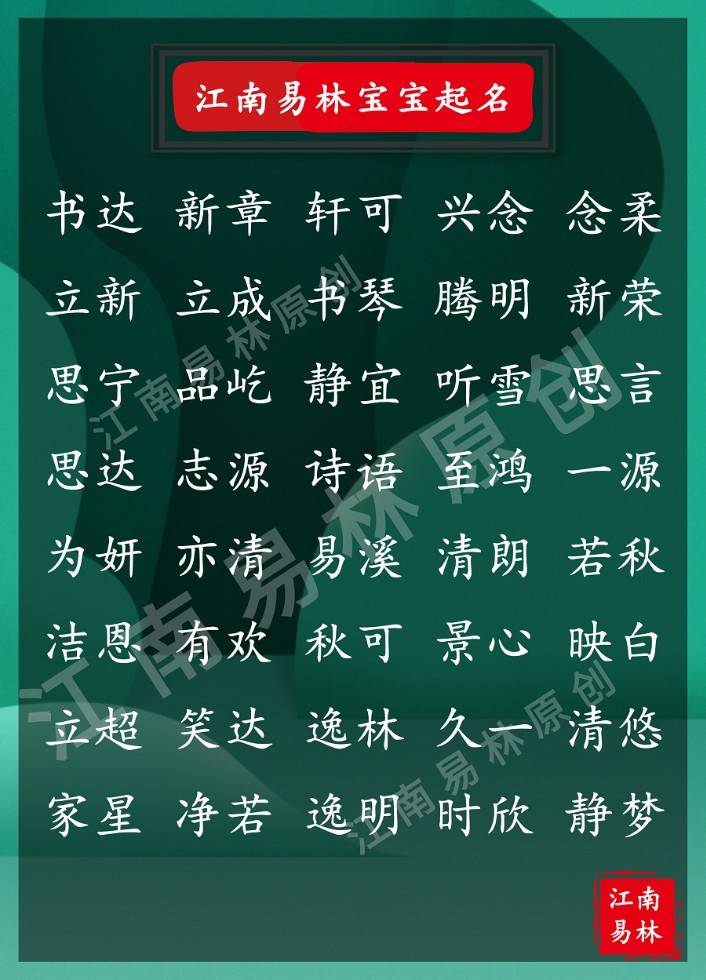

某新生儿起名机构数据佐证:2023年"涩"字辈名字咨询量同比激增215%,父母们尤其偏爱"涩宁""言涩"等组合,折射出对子女"知世故而不世故"的期许。

四、我们究竟在迷恋什么?或许正如敦煌壁画中那些未完成的线稿,恰到好处的涩感,正是对抗完美主义焦虑的解药。北京798的当代艺术展上,一组名为《涩的N次方》的装置引发热议——由2846块未打磨原石组成的迷宫,参观者需赤脚走过才能抵达出口。

在这个一键美颜的时代,也许我们真正渴望的,是像武夷山老茶农说的那样:"好岩茶的涩,不是让你皱眉的敌人,而是邀你细品的请柬。"

文末互动:如果给"涩"字起个新名字,你会叫它什么?在评论区说出你的故事,点赞前三名将获得故宫"柿柿涩"文创礼盒(内含真正能长出柿子苗的种子纸)。